職場でチームワークの重要性は理解しているものの

実際にどうすれば強いチームが作れるのかな?・・

このように悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

組織論やリーダーシップについて学んでも、現実の連携がうまくいかない経験をお持ちの方も多いでしょう。

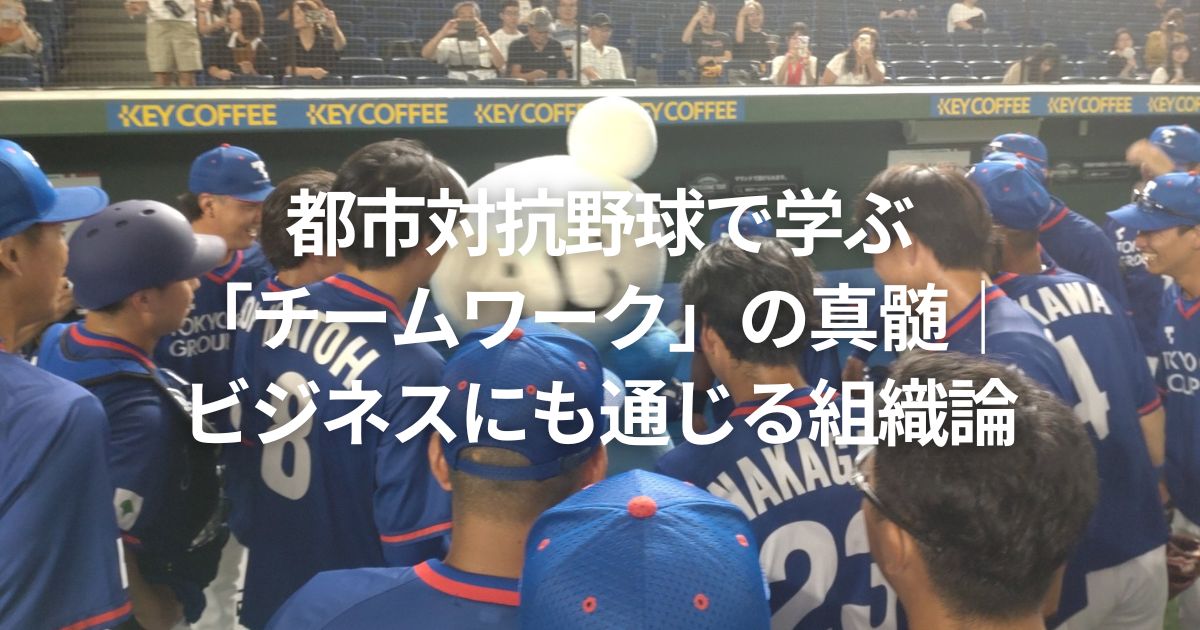

そんな課題を抱える皆さんに、2025年度第96回都市対抗野球から学べるチームワークの本質をお伝えします。

社会人野球の現場では、本業を持ちながらも極限まで磨かれた連携プレーが生まれています。

この記事を読むことで、真のチームワークとは何かや効果的な組織運営のヒント、そして明日から職場で活かせるリーダーシップの実践方法を具体的に理解できるでしょう。

社会人野球ならではのチームワークの特質

本業との両立が生む結束力

社会人野球の選手たちは、平日は会社員、休日は野球選手という二足のわらじを履いています。

この共通の苦労が、深い仲間意識を生み出しているのです。

限られた練習時間の中で最大の効果を上げる必要があるため無駄のない効率的な連携が求められ、短時間集中の練習が、かえって質の高いチームワークを育てています。

さらに、同じ会社で働く選手同士なら仕事での人柄や責任感を知っているため、グラウンドでも強い信頼関係を築けます。

面白いのが本業での関係性も、日々のプレーの質を高めるのに一役買っているってことなんですよね。

年齢差を超えた先輩後輩の絆

20代から40代まで幅広い年齢層が共存する社会人野球では世代を超えた特別な絆が生まれ、経験豊富な先輩は技術だけでなく野球への姿勢も後輩に伝えています。

一方、若手の新鮮な発想や体力がチーム全体に活気をもたらします。

昔ながらの技術と最新理論が融合することで、チーム力の向上が図られているのです。

人生経験の共有も重要な要素で、仕事や家族の話を通じてお互いへの理解と尊敬が深まっています。

会社組織と野球チームの連動性

企業チームとして活動する社会人野球では、会社の文化がチーム運営に反映されます。

堅実な企業は守備重視、挑戦的な企業は積極的な攻撃野球を展開することが多いのです。

また、ビジネススキルが野球に活かされる場面も見られます。

プロジェクト管理の経験者が練習計画を立案したり営業経験者が相手チーム分析を担当したりと、本業のスキルが野球でも活用されています。

守備面に現れるチームワークの技術

連携プレーの精度と信頼関係

併殺プレーでは、セカンドとショートの息の合った動きが勝負を決めます。

ミリ秒単位での正確なタイミングは、長時間の練習と信頼関係があってこそ実現できるものです。

外野からの中継プレーでも、各選手が状況に応じて最適なポジションに動きます。

声を掛け合い、アイコンタクトを交わしながら、完璧な連携を見せてくれます。

カバーリングシステムの完成度

優れたチームでは、選手が自動的に動いているように見えます。

これは各ポジションの役割分担が明確で、状況に応じた柔軟な対応ができるシステムが構築されているからです。

ミスをカバーする相互支援の精神も重要です。

エラーが起きた瞬間、他の選手が即座にフォローに回る姿は、チーム全体の結束力を表しています。

声掛けとコミュニケーションの重要性

「ツーアウト!」「ランナー一塁!」といった基本情報から相手打者の癖に関するアドバイスまで、常に情報が共有されています。

励ましの声や的確なアドバイスが、選手の心理面をサポートします。

チーム全体で同じ情報を共有して同じ目標に向かうことで、個々の能力を超えた力を発揮するんですね。

攻撃面でのチーム一丸となった戦術

進塁打や犠牲フライでの貢献意識

個人成績よりもチームの勝利を優先する姿勢が、社会人野球の魅力です。

打率を下げることを承知で進塁打を狙う選手の姿は、真のチームプレーヤーの証といえるでしょう。

犠牲フライも個人成績には反映されませんが、チームにとっては貴重な得点源です。

次の打者につなぐ意識が、チーム全体の得点力向上につながります。

走者と打者の連携プレー

ヒットエンドランでは走者と打者の完璧な連携が求められ、事前の綿密な打ち合わせと相手バッテリーの分析が成功の鍵となります。

スクイズプレーでは走者の勇気と打者の技術が噛み合って初めて成功し、リスクもありますが成功すれば相手に大きなプレッシャーを与えられます。

全員で得点を積み重ねる攻撃パターン

強いチームは上位打者だけに依存しません。

1番から9番まで全員が役割を果たし、チーム全体で得点を積み重ねます。

つなぎの野球で相手投手の球数を増やし、スタミナを削る戦術も効果的です。

下位打者の思いがけない活躍が、勝負の分かれ目となることも少なくありません。これだから野球は面白いですよね。

ベンチワークとチーム統率力

監督・コーチと選手の信頼関係

優れたチームには深い信頼関係があります。

指導方針への理解と共感、起用法への納得が全員が同じ方向を向いて戦う基盤と言っても過言ではありません。

厳しさと愛情のバランスを取った指導も特徴的です。

選手一人ひとりの性格を理解した上で、最適なアプローチを選択する指導者の技量が光ります。

ベンチからの的確な指示と応援

状況判断に基づく適切な指示が、選手の力を最大限引き出します。

技術的なアドバイスや精神面でのサポートも、ベンチワークの重要な役割です。

控え選手も含めた全員参加の意識

控え選手もスコアラーや相手分析など、さまざまな形でチームに貢献しています。

出場機会への準備も怠らず、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるよう備えています。

練習でのレベルアップ貢献も大きな役割です。

ライバルでありながら同じチームメイトとして、建設的な競争を展開しています。こうしてチームのレベルも上がっていくんですね。

観戦者が感じ取れるチームワークの瞬間

困難な場面での団結力の発揮

真のチームワークが輝くのは困難な場面です。

劣勢な状況での粘り強い追い上げやエラー後の相互励ましは、家族のような温かさを感じさせます。

最終回ツーアウトからの劇的な展開や延長戦での息の長い戦いは、チーム全体の気持ちが一つになっているからこそ可能になります。

選手同士の自然な助け合いの場面

エラーした選手へのさりげないフォローや好プレーへの素直な称賛は、チームの絆の深さを物語っています。

責めるのではなく支える文化が根付いているのです。

疲労した選手への気遣いなど、何気ない行動の一つひとつがチームの結束をより高めていっているんですね。

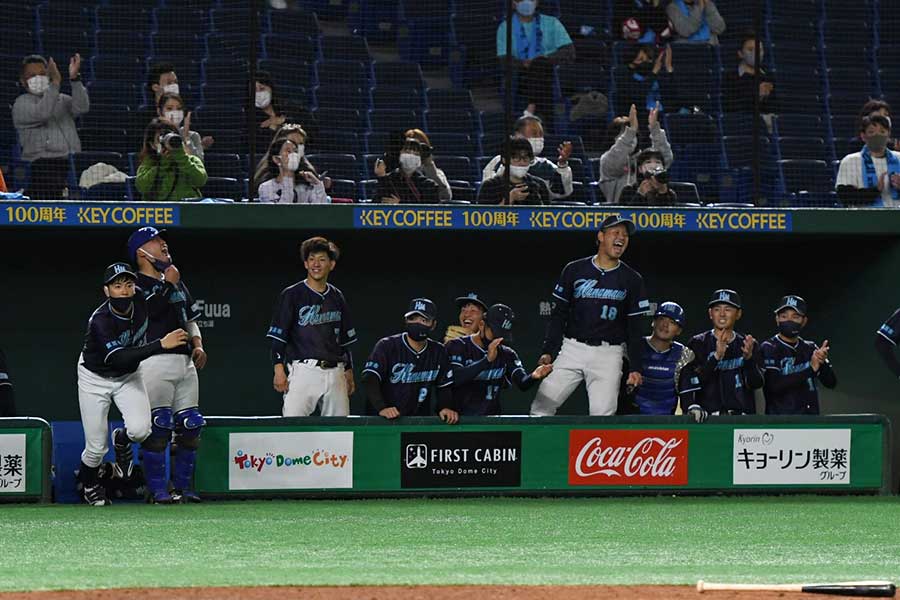

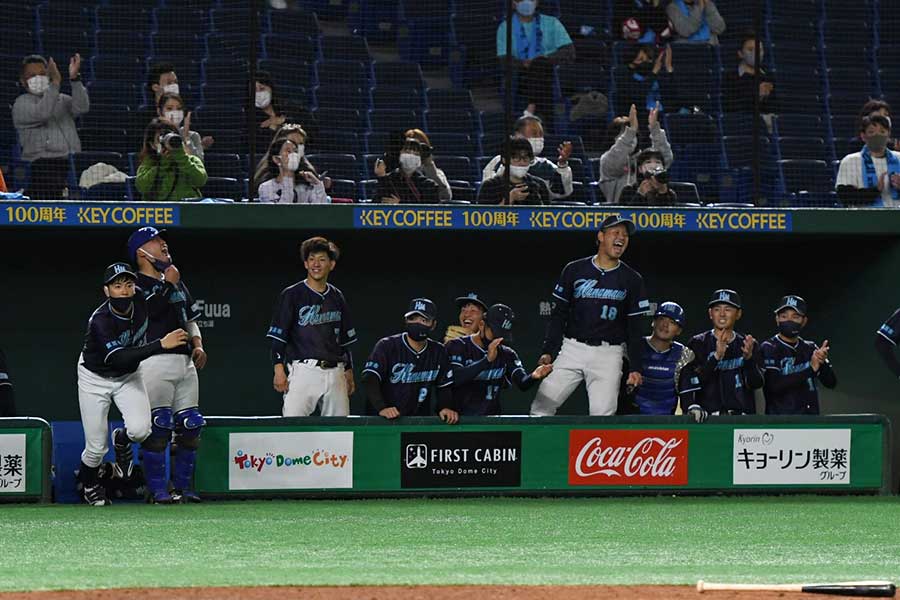

ベンチと選手が一体となった応援

ベンチからの力強い声援は、選手にとって大きな心の支えとなります。

コーチも控え選手も全員が一丸となった応援が、相手にプレッシャーを与える効果もあります。

個人を超えてチーム全体の勝利を願う純粋な気持ちが、社会人野球の応援を特別なものにしていると言っても良いでしょう。

まとめ|試合でのチームワークを組織論として観ても面白い!

社会人野球から学べるチームワークの本質は、個人よりもチーム全体の目標を優先する姿勢にあります。

本業との両立という制約の中で培われる効率的な連携や年齢差を超えた信頼関係そして困難な場面での結束力は、まさに現代の職場で求められる組織力そのものです。

進塁打や犠牲フライに見られる貢献意識、ベンチと選手が一体となった応援は、リーダーシップと組織論の生きた教材といえるでしょう。

都市対抗野球を通じて、明日からの仕事に活かせる真のチームワークを体感してみてはいかがでしょうか。