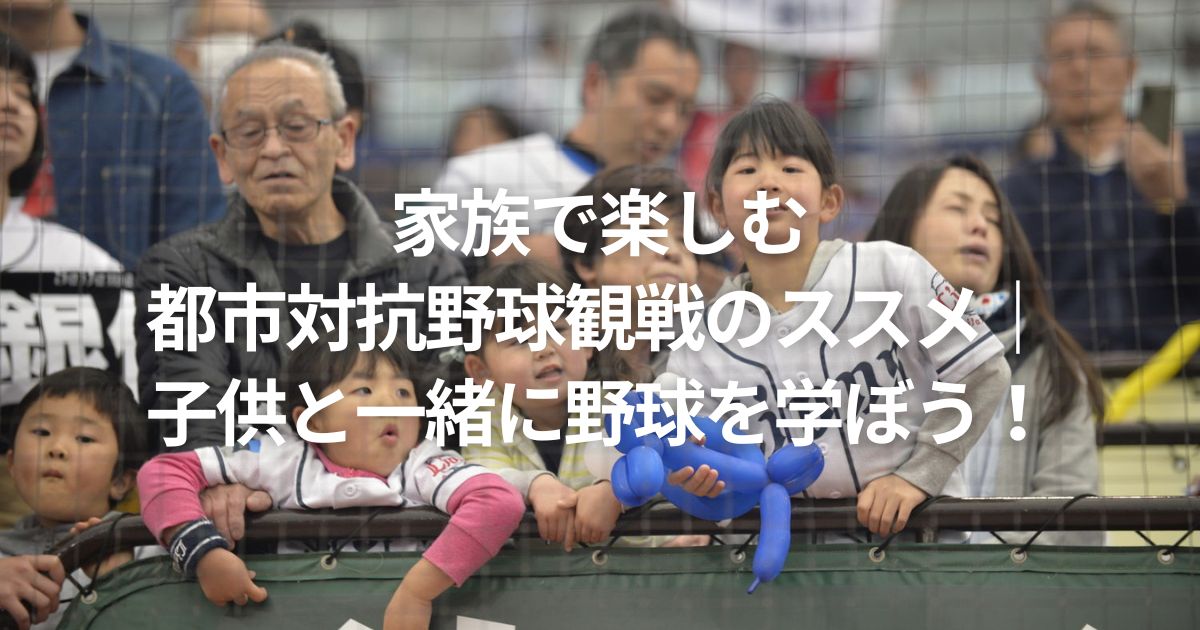

子供と一緒に野球観戦に行きたいけれど、飽きてしまわないか心配・・

野球のルールを分かりやすく教えてあげたいけれど、どう説明をしてあげればいいのかな?

そんな悩みを抱える子育て世代の皆さんに朗報です!

2025年に開催される第96回都市対抗野球大会は、家族観戦デビューに最適なイベントです。

本記事では年齢に応じた観戦準備から野球教育のコツ、親子で楽しむ応援方法まで家族観戦を成功させるための実践的なノウハウをお伝えします。

この記事を読めば、子供と一緒に野球の魅力を共有して家族の絆を深める素晴らしい時間を過ごせること間違いなしです!

子供連れ観戦の事前準備とポイント

年齢に応じた座席選びと観戦時間の調整

子供の年齢によって観戦スタイルを変えることが、家族観戦成功の鍵となります。

3-6歳のお子様は集中力が続かないため、3-4回程度での短時間観戦を心がけましょう。

座席は出入りしやすい通路側を選び、野球の詳しいルールよりも球場の雰囲気や応援の楽しさを体験させることに重点を置きます。

7-12歳のお子様には、簡単なルール説明をしながらの観戦がおすすめです。

「今はピンチだね」「ここでヒットが出たら点が入るよ」など、状況を分かりやすく解説してあげましょう。

座席は選手の動きがよく見える内野席がベストです。

13歳以上になると戦術的な面白さや選手の技術について話し合いながら、本格的な野球観戦が可能になります。

東京ドームのファミリーエリアは子供が少し騒いでも気兼ねなく観戦できます。チケット購入時に確認してみてください。

子供が飽きないための持参アイテム

年齢に応じた対策グッズを準備しておきましょう。

3-6歳のお子様には、小さなおもちゃやシールブック、野球をテーマにした塗り絵帳を持参すると効果的です。

音の出ないものを選ぶことが大切です。

7-12歳のお子様には、野球のスコアブックを簡単にアレンジしたメモ帳を作ってあげましょう。

「今日見た良いプレー」や「応援したい選手」を記録することで、より積極的に試合に参加できます。

また、軽食やおやつの準備も重要で、球場内の売店は混雑するため子供の好きな飲み物やお菓子を事前に用意しておくと安心です。

どうしても集中力が切れた場合の最終手段として、タブレットでの動画視聴も準備しておきましょう。

東京ドームでの子供向けサービス活用法

東京ドームには家族連れに優しいさまざまなサービスが用意されています。

ベビーカー貸出サービスは小さなお子様連れには非常に便利で、球場内での移動がスムーズになります。

数に限りがあるため、事前予約がおすすめです。

授乳室やおむつ替えスペースも完備されており、赤ちゃん連れでも安心です。

場所は事前にホームページで確認し、座席からのアクセスも考慮しておきましょう。

キッズエリアは子供が体を動かして遊べるスペースがあり、試合の合間や飽きた時の気分転換に最適です。

子供割引も見逃せません。小学生以下は割引料金が適用されるので事前にサイトなどで確認しておきましょう。

野球のルールを楽しく教える方法

基本ルールをゲーム感覚で説明するコツ

野球のルールは子供にとって身近な遊びに例えると理解しやすくなります。

走塁は鬼ごっこと同じだと説明しましょう。

「バッターが打ったら、塁という安全地帯を目指して走る。守備の人たちは鬼で、ボールでタッチされる前に安全地帯に着けばセーフ」という風に説明すれば分かりやすくなります。

守備は「キャッチボール」の延長として「みんなでボールを回して、走っている人よりも早くボールを目的地に届けるゲーム」と考えれば、守備の面白さも伝わります。

投球は的当てゲームとして理解してもらいましょう。

「ピッチャーはキャッチャーのミットという的に向かってボールを投げる。バッターはそれを邪魔しようとする」という構図で説明すると、投手と打者の駆け引きの面白さも伝わります。

また、クイズ形式での学習も効果的ですね。

「3つのアウトを取ったらどうなる?」「ホームランを打ったら何点入る?」など、簡単な質問から少しずつ難易度を上げていきましょう。

実際のプレーを見ながらの実践的説明

実際のプレーを見ながら説明することで、ルールへの理解が深まります。

ホームランの瞬間は子供にとって最も分かりやすく興奮できる場面です。

「ボールがスタンドに入ったから、打った人は全部の塁を回ってこられるんだよ」と説明すれば、得点の仕組みも理解できます。

ファインプレーが出た時は「すごい技だったね!こんなに難しいプレーができるのは、毎日たくさん練習しているからなんだよ」と、技術の素晴らしさと努力の大切さを同時に伝えられます。

戦術的な面白さは、バントやスクイズなどの分かりやすい作戦から説明しましょう。

「わざと小さく転がして、走者を進めるんだよ。自分が犠牲になってチームのために頑張ってるんだね」など、チームワークの大切さも伝えられます。

子供の質問に答える準備と知識

子供の好奇心に適切に答えられるよう準備しておきましょう。

よくある質問として、「なぜ9回なの?」「なぜ4つボールで歩けるの?」「ファールは何回打ってもいいの?」などがあります。

これらの基本的な疑問には、歴史的背景も含めて簡潔に答えられるよう準備しておきましょう。

また、分からないことがあったら一緒に調べる姿勢を見せることも大切です。

「これはパパ(ママ)も詳しく知らないから、一緒に調べてみよう」と言えば、学習への意欲も高まります。

野球用語の子供向け解説も重要です。

「タッチアップ」や「ボーク」など、専門用語を分かりやすい言葉に言い換えて説明できるようあらかじめ準備しておきましょう。

家族で応援を楽しむコミュニケーション術

一緒に声援を送る楽しさと一体感

応援は野球観戦の醍醐味で、家族で一緒に声援を送ることで特別な一体感を味わえます。

簡単な応援歌を一緒に歌ってみましょう。

都市対抗野球では各チームに応援歌があり、メロディーが覚えやすいものも多いです。

歌詞が分からなくても、リズムに合わせて手拍子をするだけで十分楽しめます。

「頑張れ」の声援タイミングを教えてあげることで、より観戦が楽しくなります。

ピンチの時、チャンスの時、選手交代の時など、適切なタイミングで声援を送りましょう。

選手の頑張りを通じて伝える人生の教訓

野球観戦は、子供に人生の大切な教訓を伝える絶好の機会です。

努力することの大切さは、選手のプレーを通じて自然に伝えられます。

「この選手も最初からうまかったわけじゃないよ。毎日練習して、今のように上手になったんだね」という話から、継続的な努力の重要性を学べます。

また、チームワークの重要性も野球の魅力の一つです。

「一人では勝てないから、みんなで協力しているんだよ」と、実際のプレーを見せながら説明できます。

失敗を恐れずチャレンジする勇気については、三振やエラーをした選手を例に説明できます。

「失敗しても次頑張ればいいんだよ。諦めないことが大切だね」というメッセージを伝えられるでしょう。

勝敗を通じて学ぶスポーツマンシップ

勝負の世界だからこそ学べるスポーツマンシップを教えてあげましょう。

勝った時の謙虚さは、勝利チームの選手の態度から学べます。

「勝ってもおごらず、相手チームに敬意を払っているね」ということを教えてあげましょう。

負けた時の潔さも大切な学びです。

「負けても相手チームを称えている。これがスポーツマンの姿だよ」と説明することで、負けを受け入れる大切さを学べます。

最後まで諦めない心は、劣勢な状況でも懸命にプレーする選手の姿から学べます。

その時に合わせて「最後まで一生懸命やることが大切だね」というメッセージを伝えると良いですね。

子供の興味を引く観戦ポイント

迫力あるプレーとスピード感を体感

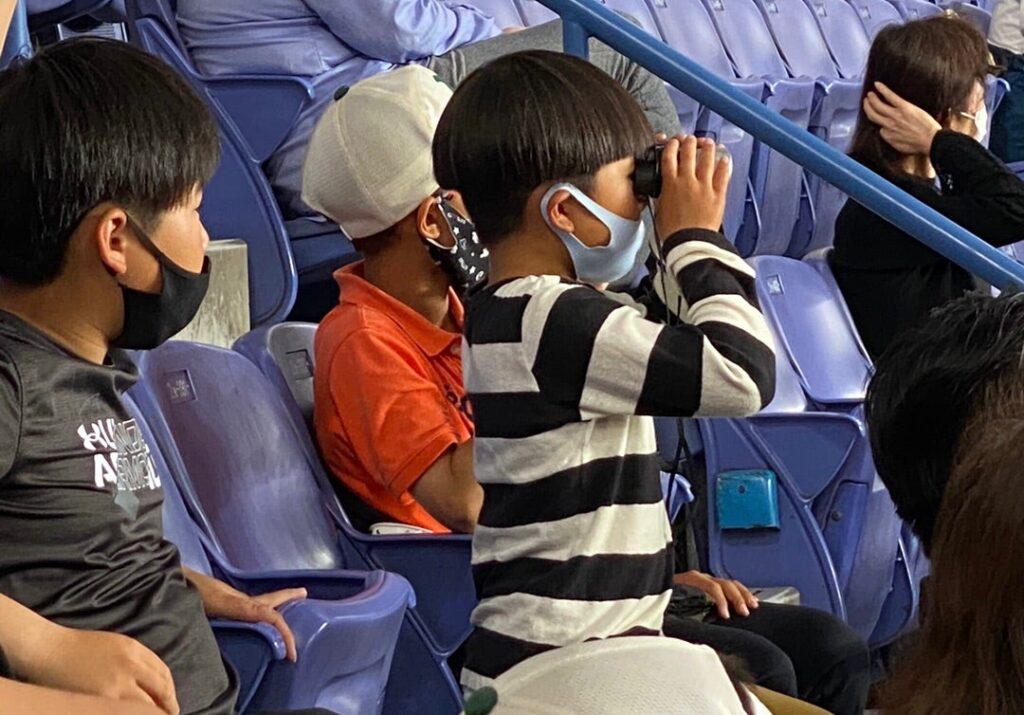

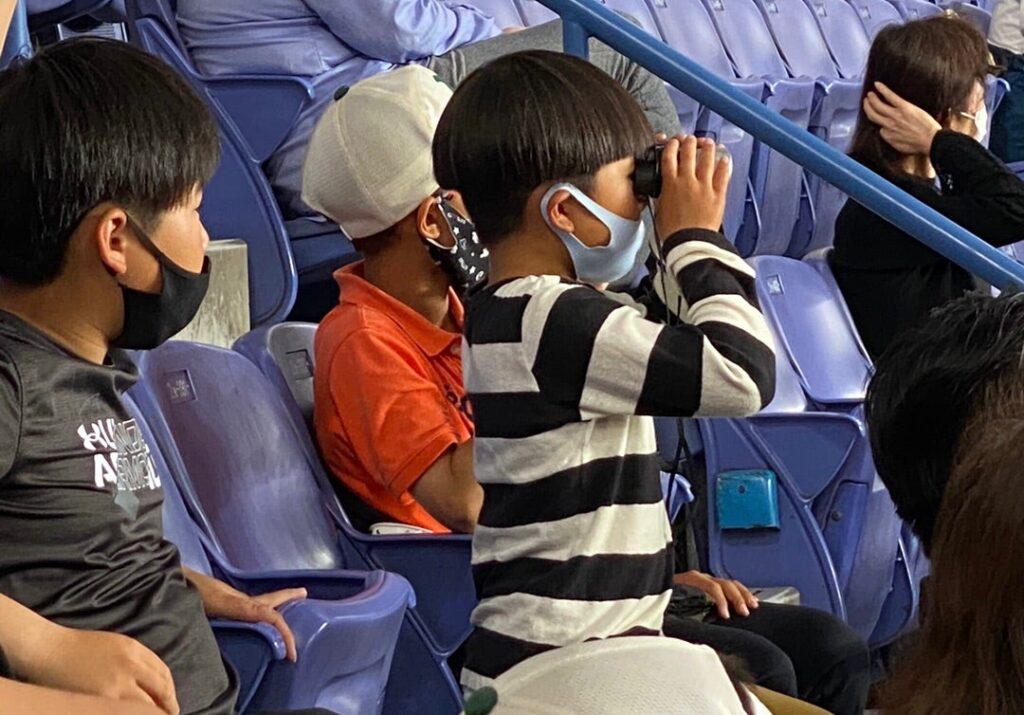

球場でしか味わえない迫力を子供に体験させてあげましょう。

投手の球速は子供にとって驚きの連続です。

「時速140キロってどのくらい速いと思う?車よりも速いんだよ」という説明で、その凄さを実感させられます。

また、打球音の迫力も球場ならではの魅力です。

金属バットとボールが当たった時の「カーン」という音は、テレビでは伝わらない臨場感があります。

守備の俊敏な動きに注目させることで、選手の身体能力の高さを実感できます。

「あんなに速く動けるなんてすごいね」と驚きを共有しましょう。

選手の個性や特徴を見つける面白さ

選手一人ひとりに注目することで、より深く野球を楽しめます。

背番号と名前を覚える楽しみから始めてみましょう。

「この選手の名前を覚えてみよう」と言って、一緒に応援することで愛着が湧きます。

また、選手のクセや特徴の発見も面白い観戦ポイントです。

「この選手はいつも帽子を触ってからバッターボックスに入るね」など、細かい観察をしてみましょう。

お気に入り選手の応援ができるようになると観戦がより楽しくなるので、その選手の打席や守備の時に特に注目して応援しましょう。

応援の盛り上がりと会場の一体感

球場全体の雰囲気を楽しむことも大切な要素です。

応援団の迫力ある応援は、子供にとって印象的な光景となります。

楽器演奏や組織的な応援の様子を見せてあげましょう。

また、会場全体での手拍子に参加することで一体感を味わえます。

「みんなで一緒に応援すると楽しいね」ということを実感させてあげてください。

ヒーローインタビューの感動も子供の心に残る瞬間で、活躍した選手の話を一緒に聞くことで努力の大切さを学べます。

家族観戦の思い出作りと継続のコツ

写真撮影と観戦記録の残し方

思い出を形に残すことで、観戦体験をより価値あるものにできます。

家族での記念写真は必須で、看板前やお気に入りの座席での写真は後で見返した時に当時の気持ちが蘇ります。

子供の成長記録として観戦写真を残すことで、年月の経過とともに変化する表情や体格の変化も記録することができるでしょう。

毎年同じ場所で写真を撮れば、成長の記録として貴重な資料となります。

観戦日記の作成を子供と一緒に行うことで、文章力の向上にもつながります。

「今日一番印象に残ったプレー」や「応援した選手」などを記録してみましょう。

次回観戦への期待感を高める工夫

継続的な観戦を促すための仕掛けを作ることが大切です。

次に応援したいチームを子供と相談して決めることで、次回への楽しみが生まれます。「今度はあのチームを応援しに行こう」という約束をすることで、期待感が高まります。

選手の成長を追いかける楽しみを教えてあげることで、より深い観戦体験ができます。「あの選手、来年はもっと活躍するかな」という期待を持たせましょう。

季節ごとの観戦計画を立てることで、年間を通じた楽しみができます。春は開幕戦、夏は都市対抗野球、秋は日本シリーズなど、季節に応じた観戦プランを考えてみてください。

野球を通じた家族の絆づくり

野球観戦を家族の文化として育てていくことで長期的な絆が形成され、共通の応援チームを持つことで、家族のアイデンティティが生まれます。

「我が家は○○チームファン」という共通認識が、家族の結束を強めます。

野球観戦が家族の伝統となることで、子供が大人になっても続く特別な時間となるでしょう。

将来その子供が親になった時に、同じように観戦に連れて行く可能性もありますよね。

多世代で楽しむスポーツ文化として野球を位置づけることで、家族全体の絆がより深まります。

まとめ|子どもと一緒に野球観戦を楽しもう!

2025年第96回都市対抗野球大会は、家族観戦デビューに最適な機会です。

事前準備をしっかりと行い子供の年齢に応じた楽しみ方を見つけることで、素晴らしい体験となるはずです。

野球を通じて親子の絆を深め、子供の成長をサポートする特別な時間を過ごしてください。