社会人野球の最高峰である都市対抗野球大会を観戦しているものの、

過去にはどんな伝説的な試合があったのだろう?・・

名勝負と呼ばれる試合の背景を詳しく知りたい・・

と感じている方も多いのではないでしょうか。

また、毎年夏の風物詩として親しまれているこの大会の歴史的価値や、なぜこれほどまでに多くの人を魅了し続けているのかを理解したいと思っている野球ファンの方もいらっしゃるでしょう。

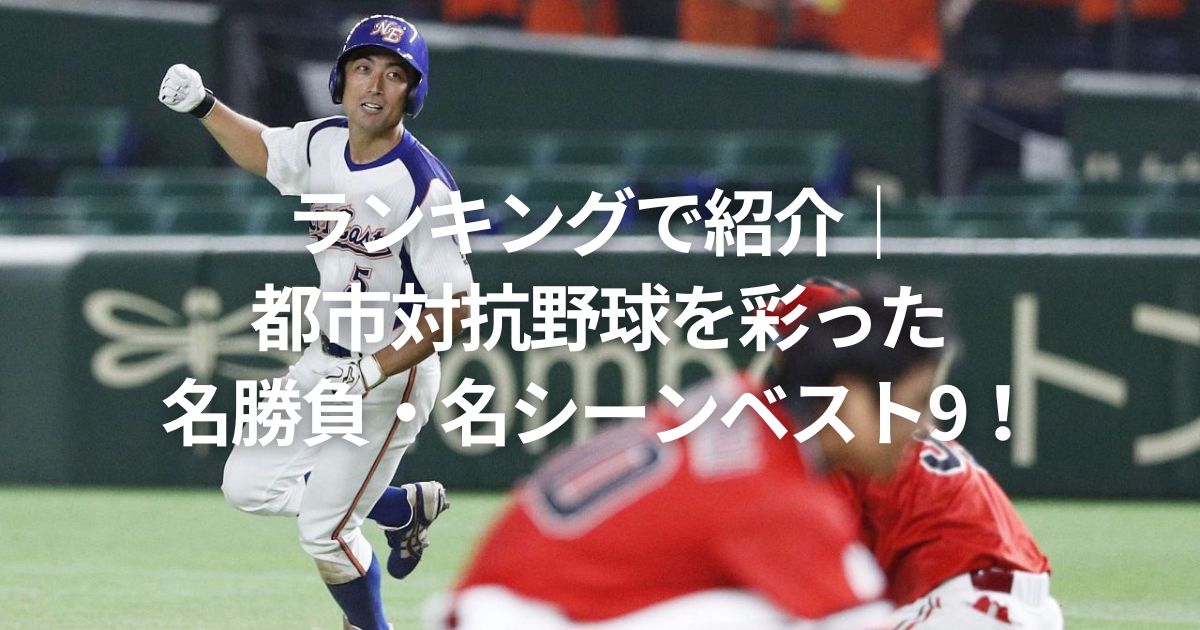

この記事では、1927年の第1回大会から現在まで続く都市対抗野球史上最も印象的な名勝負・名シーンを厳選してベスト10形式でご紹介します。

戦前の歴史的一戦から平成・令和時代の現代的な名勝負まで、各時代を代表する感動的なドラマを詳しく解説し、都市対抗野球が持つ独特の魅力と価値を再発見していただけます。

この記事を読むことで、2025年第96回大会をより深く楽しめるようになり、都市対抗野球の真の素晴らしさを実感できるはずです。

伝説となった歴史的名勝負(戦前・戦後復興期)

第1位:1953年決勝 大昭和製紙 vs 全鐘紡

戦後復興期を象徴する最高の名勝負といえば、全鐘紡の4連覇を阻止した1953年第24回大会の決勝戦でしょう。

大会3連覇中の全鐘紡が順調に勝ち上がり、大会の焦点は「どこが全鐘紡を止めるか」に当てられていました。

決勝では思わぬ伏兵が立ちはだかりました。

高卒ルーキー・黒柳巽投手の力投で勝ち上がってきた大昭和製紙が、王者全鐘紡に挑むことになったのです。

試合は黒柳投手の1安打完封により全鐘紡を破って大昭和製紙が初優勝という劇的な結末を迎えました。

高校を出たばかりの若い投手が当時の社会人野球界最強チームを完璧に抑え込む姿は、戦後復興期における新しい世代の力強さを象徴していました。

黒獅子旗は14年ぶりに東日本にもたらされ、戦後復興期における企業スポーツの新たな可能性を示す歴史的な出来事となったのです。

第2位:1961年決勝 日本石油 vs 全電電東京

高度経済成長期の象徴的な一戦として語り継がれているのが、1961年の決勝戦です。

この試合は日本石油が2連覇に向けて臨んだ重要な一戦で、プロ顔負けのレベルの攻防戦が繰り広げられました。

両チームともに強力な打線を擁して投手陣も充実していたことからまさに「総力戦」の様相を呈し、特に注目されたのは、両チームのエース投手による投げ合いで、制球力と変化球のキレで観客を魅了しました。

試合は9回までもつれ込み、9回裏に日本石油が劇的なサヨナラ勝ちを収めます。

この勝利によって日本石油は2連覇を達成して、高度経済成長期における企業スポーツの隆盛を象徴する出来事となりました。

現在のENEOS野球部の前身である日本石油の栄光の歴史は、この時代から始まったといっても過言ではありません。

第3位:1933年決勝 東京倶楽部 vs 大阪タイガース職業野球団

戦前期における都市対抗野球の歴史で最も重要な一戦といえば、1933年の決勝戦でしょう。

この試合は後にプロ野球となる大阪タイガース職業野球団が出場した最後の都市対抗野球決勝戦として、野球史上極めて貴重な記録となっています。

試合内容は非常に高度で、両チームの選手たちが見せる技術は当時の野球界最高レベルでした。

特に守備面での華麗なプレーと、投手陣の制球力の高さは観客を魅了しました。

最終的に東京倶楽部が勝利を収めましたが、この試合は日本の野球界における重要な分岐点となり、アマチュアとプロフェッショナルの明確な分離が進む契機となったのです。

昭和後期から平成にかけての名勝負

第4位:1988年決勝 東芝 vs プリンスホテル

東京ドームで初めて開催された都市対抗野球決勝戦として歴史に名を刻むのが、1988年の一戦です。

新時代の幕開けを告げるこの試合は、会場の変更だけでなく、社会人野球の新たな発展段階を象徴する意味深い一戦となりました。

東京ドームという新しい環境での初の決勝戦は両チームにとって未知の体験で、屋根のある球場での音響効果や照明の違いなど、これまでとは異なる条件下での戦いとなります。

試合は東芝の組織的な戦術が功を奏し、着実に得点を重ねて勝利を収めました。

第5位:1995年準決勝 日本石油 vs ヤマハ

地方チームの快進撃と関西魂の炸裂を象徴する名勝負として記憶されるのが、1995年の準決勝戦です。

ヤマハは浜松市を代表するチームとして、地方から全国の舞台に挑む「アンダードッグ」の立場でした。

試合は序盤からヤマハが積極的な攻撃を仕掛け、日本石油の想定を上回るペースで試合を進め、結果的にヤマハが勝利を収め、決勝進出を果たします。

この勝利は地方チームの可能性を示すとともに、都市対抗野球での「一発勝負の面白さ」を改めて証明する歴史的な一戦となったのです。

第6位:2003年決勝 三菱ふそう川崎 vs 松下電器

21世紀初頭における投手戦の美しさを極限まで追求した名勝負として語り継がれるのが、2003年の決勝戦です。

この試合は1-0という僅差で決着がついた極限状態での攻防戦で、社会人野球の技術レベルの高さを世に知らしめました。

両チームのエース投手による投げ合いは、まさに芸術的とも呼べる内容で、最終回に三菱ふそう川崎が貴重な1点を奪い、そのまま逃げ切って優勝を果たします。

この試合は「投手戦の美学」を体現した名勝負として、多くの野球ファンの記憶に深く刻まれています。

平成・令和時代の現代的名勝負

第7位:2012年決勝 JX-ENEOS vs トヨタ自動車

現代的な野球スタイルの粋を集めた激闘として記憶される2012年の決勝戦は、最後の最後まで勝敗が分からない手に汗握る展開でした。

この試合はJX-ENEOS(現ENEOS)が2連覇に向けて臨んだ重要な一戦であり、現在も続く強豪チーム同士のライバル関係の原点となった名勝負でもあります。

両チームとも現代野球の戦術を駆使し、データ分析に基づいた緻密な試合運びを見せました。

試合は9回裏まで同点で推移しまさに「死闘」と呼ぶにふさわしい内容で、9回裏にJX-ENEOSがサヨナラ勝ちで2連覇を達成しました。

第8位:2018年準々決勝 JFE東日本 vs 東京ガス

地元チームの感動的な戦いとして多くの人の心に響いたのが、2018年の準々決勝戦です。

東京ガスは地元東京を代表するチームとして、多くの地元ファンの期待を背負って戦いました。

試合中は観客席からの声援は途切れることなく続き、選手と観客が一体となった素晴らしい雰囲気が球場を包みました。

この一体感こそが都市対抗野球の真髄であり、他の大会では味わえない特別な魅力でしたね。

第9位:2020年決勝 ホンダ vs トヨタ自動車

新型コロナウイルス感染拡大という困難な状況下で開催された2020年の決勝戦は、野球継続への強い意志と関係者の努力が結実した特別な大会となりました。

この年の大会は通常の夏開催から11月に変更され、無観客での開催という異例の環境でしたが、選手たちは変わらぬ情熱でプレーをしています。

決勝ではホンダ(狭山市)が勝利を収めました。

この大会は「どんな困難な状況でも野球を続ける」という強い意志の象徴となり、スポーツの力と価値を改めて証明する大会となりました。

名勝負が教えてくれる都市対抗の魅力

ドラマを生む短期決戦の醍醐味

都市対抗野球最大の魅力の一つは、一発勝負によるトーナメント形式にあります。

どんなに実力差があっても、一試合の中では何が起こるか分からないのが野球の面白さです。

格下と目されたチームが強豪を倒す番狂わせは多くの人に感動と希望を与えて、短期決戦だからこそ選手たちも普段以上の力を発揮し、限界を超えたプレーを見せてくれます。

その姿に観客は心を動かされ、深い感動を覚えるのです。

選手たちの純粋な情熱が生む感動

都市対抗野球の選手たちは、プロ野球選手とは異なる動機で戦っています。

金銭的な報酬よりも、企業や地域への愛着、仲間との絆、純粋な勝利への欲求が彼らを突き動かすのです。

この純粋さが観客に伝わり、深い感動を生み出します。

企業の看板を背負い、地域の期待を受けて戦う選手たちの姿は、多くの人に勇気と希望を与えてくれます。

観戦者の記憶に残る理由と価値

都市対抗野球が多くの人の記憶に残り続ける理由は、選手たちを身近に感じられることにあります。

プロ野球選手とは違い、社会人野球の選手たちは観客にとってより親しみやすい存在です。

一度都市対抗野球を観戦すると、その感動は一生忘れられない思い出となります。

都市対抗野球は単なるスポーツ観戦を超えて、野球の本質的な魅力を再確認させてくれる機会でもあります。

2025年第96回都市対抗野球大会でも、きっと新たな名勝負と感動的なドラマが生まれることでしょう。

8月28日(木)から開催される大会では、歴代最多12回の優勝を誇るENEOSをはじめ、強豪チームたちが黒獅子旗を目指して熱戦を繰り広げます。

まとめ|今年も名勝負を期待しつつ観戦を楽しもう!

96回にわたる都市対抗野球の歴史は、数え切れないほどの名勝負と感動的なシーンで彩られています。

戦前の伝説的な戦いから現代の洗練された戦術まで、時代を超えて受け継がれる熱い思いこそが、この大会の真の価値です。

選手たちの純粋な情熱と観客の温かい声援が生み出すドラマは、野球の本質的な魅力を私たちに教えてくれるでしょう。

今年も新たな歴史が刻まれることを心から楽しみにしています。